2024 无障之城

唔对路 路系人行出嚟

「无障之城」其中一章,访问城市规划师伍美琴教授,谈城市街道的可行性 (walkability),因为「步行」是城市觉察的一个很好的起步点。我们在崇基书院沿着山路而上到未圆湖,她介绍公园内的特色建筑,说 「那条小桥的设计弯弯曲曲,其涵意是人生路迂回曲折,但终能达至彼岸。」步行之乐,正是让人学习观察,重新发现日常经过的事物被忽略和遗忘的细节。

我们本打算沿梯级而下到公园,忽尔想到轮椅人士怎样过去呢?伍教授指着大概相隔3、40米的斜道。 现时在社区中无障碍设施逐渐完善,可达性提升,但却是「终达彼岸,却见迂回」。例如某些港铁站,只有一个出口设有电梯,身障者到达地面后得要穿梭几条马路。社区中的设施、建筑、规划,往往无形间将人以健全与残障分辨开来,落入二元思维。相比新加坡、欧洲一些国家早于十数年前便开始积极推动通用设计,提升包容性,不作区别,使任何人能共同自主地享用。而香港在建设无障碍共融社会的路上却绕了一个大圈。

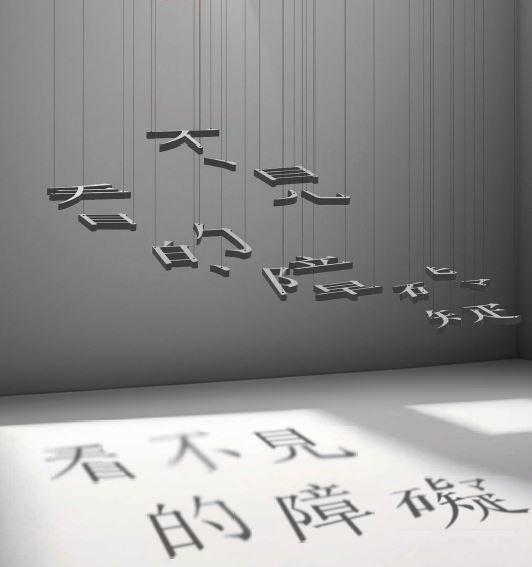

近年「无障碍」成为热门的公共话题,「无障碍」 的字眼四处皆是,「无障碍通道」、「数码无障碍」、「资讯无障碍」丶「无障碍智能家居」,甚至乎「无障碍电饭煲」,近年银行广告也以「无障碍服务」来提升企业形象。这些产品、设施、 服务、 政策看似行之有效,顺理成章,但我们曾否深究当中如何实践「无障碍」?「社会无障碍」本是一项人权的保障,但当「无障碍」 愈见百搭,会否沦为用来包装的标签,变相「愈行愈唔对路」?

「无障碍」、「共融」从来不是虚无缥缈。前路有没有障碍,方向「对唔对路」,要身体力行实实在在地去经验。发现「唔对路」,就要重新「学行」一 学习打破日常,「瓹窿瓹罅」,发掘不同选择和可行的路径,透过不断地发现以保持对城市的热度;在观察中反思自身与城市和人的关系。我们可以如何使用这座城市?我们期望这座城市如何改变?继而大胆想像、参与和创造。《清音》鼓励读者多在城市中走走,将步行中的锻炼和反思应用在生活不同层面和场所,在看似行之有效的制度和政策中「瓹窿瓹罅」发掘「障碍」,清除路障,达至路通人和。