深度分析 新时代下重看邻舍关系

由包租婆话事的一屋十多伙,到五六十年代的七层楼高徙置区,七十年代「十年建屋计划」,直到现今设备齐全的公共屋邨,基层市民的生活环境大大改善。亦有不少基层市民透过向上流机会,迁入居屋及私人屋苑,进一步改善家人的生活环境。普遍印象认为昔日社会较有「人情味」,邻居之间关系较融洽,家家户户不关大门,街坊隔着铁闸闲话家常,小孩子到处串门玩耍,街坊会帮忙看顾小孩长者,甚至在公共空间打麻雀等等。不过,随着城市发展,经济繁荣,过去的人情味仿佛一点一滴在高楼大厦中消失。现今社会,我们安于建立自己家庭及私人空间,是否还需要邻合关系?

调查:七成人认为邻里关系重要

当你搬入新居时,你会否主动向左邻右里介绍自己?遇上邻居,你有没有主动打招呼?你认识左邻右里吗?一项由非牟利机构在2023年进行的香港邻里关系调查」发现,以5分为满分,受访市民在「与邻居的熟悉程度方面」整体平均分只有2.7分,反映大多数受访者与邻里不太熟悉。不过,超过七成受访市民认为邻里关系对现今社会而言是重要。可见,虽然市民重视邻里关系,但却未能实现理想中的邻舍关系。

小家庭、独居户递增邻舍关系更重要

香港的家庭结构在过去数十年来有显著变化,当中最明显的是核心家庭及小家庭的增加。2021年,本港住户最多为二人家庭(29%),其次为三人家庭 (24%)及一人家庭(20%)。反观60至8年代初,六人家庭占23-35%。家庭住户的每户平均人数由1971年的4.5人下降至2021年的2.7人。这些数字反映独居更趋普遍、已婚配偶选择在婚后自组家庭,及夫妇倾向养育更少子女或选择不生育。 值得关注的是,独居长者由2011年约11.9万人上升至2021年的18.8万人,大幅上升58%。

「邻舍」与「社区」是两个经常互换使用的词汇。「邻舍」(neighbourhood)源于邻居(neighbour),指地理上居于邻近地点的人所形成的群体。「社区」则泛指居住在某一地区的群体,或因共同性质、社群、兴趣、宗教、国籍而被视为一个群体,例如初创社区、中产社区。「邻舍」强调同一地点居住的元素。所谓「远亲不如近邻」,既然现代香港社会的小家庭、独居户,甚至独居长者的数目都比昔日多,邻舍关系应更为重要。

数码时代邻里网络的变化

要评估一个地区是否宜居,除了足够的居住和生活空间、优美的环境、便利的设施、治安良好等因素外,邻舍关系亦是重要的考虑因素。不少研究指出,在数码化时代,邻舍关系的重要性已经发生变化。网络的便利令现代生活变得更独立。人们可以轻松地将社交网路和日常生活的活动扩展到网上世界,远远超出现实生活的邻里范围。只要有网络在手,便可以解决及满足生活所需,由社交沟通、学习、娱乐、交友、购物,甚至用AI解答疑难。我们可以直接在网上平台购物,无需再向邻居借豉油,亦可以24小时在网上觅得麻雀脚。

话虽如此,在电视和网上社交平台上,却经常看到邻居之间投诉噪音、乱丢垃圾、楼上渗水、曱甴鼠患垃圾屋、冷气机滴水、滋扰邻居等等的行为,令市民生活感到十分困扰。可见,与邻居保持良好的邻舍关系的确重要。而且,良好的邻舍关系能让居民对居住的社区有更好的归属感及安全感。邻居之间互相帮助,亦有助支援邻里之中的儿童、独居长者及单身人士。

「重建」邻舍关系重塑可持续发展的社区

在城市规划的角度,邻舍可以单纯被视为人们居住在同一地埋位置上的地区或空间。当一群人长时间在同一地区生活,经历过一段日子,透过持续接触与互动,才会建立真正的「邻舍关系」。随着社会变迁、人口流动,每一个地区都经历自身的命运,有的面对硬件老化,需要清拆重建;有的成为新发展区,来自五湖四海的居民离开原有的邻里,迁入新区。即使旧区被活化重建,硬件更新了,但昔日的聚脚点消失不见,「邻舍关系」是否可同步更新?例如观塘裕民坊重建项目,当中协和街、物华街、康宁道及裕民坊附近的观塘巴士、小巴总站、公园、平价地摊、食肆小舖丶流动小贩等被拆卸重建,换上大型屋苑、现代化商场地标。原有生活模式转变,居民慨叹失去昔日的邻舍关系。近年,坊间不少团体尝试运用不同手法,分别在旧区及新发展地区推动邻舍关系,重塑可持续发展的社区。

香港经过数十年的发展,半个世纪前的活跃地区,例如土瓜湾、深水埗、九龙城、西营盘等地区逐渐老化,变成大家口中的旧区。这些旧区居住环境变差,社区民生设施亦追不上居民的需要,例如缺乏绿化、休憩和康乐设施。不少旧区更出现各种卫生、管理及治安问题,影响居民的生活质素。此外,核心家庭、年青居民迁往他区,剩下长者及基层市民在旧区生活。不少商店亦因经营困难而结业,区内吉铺处处,少了居民平日熟悉的聚脚点。日复一日,旧区被人口老化、社区设备不足的问题所困扰,变得了无生气。

利用旧区闲置空间 营造社区

虽然香港生活空间挤逼,但同时旧区内的闲置空间却比比皆是。有团队尝试连结区内的空置商舖、地区团体及居民 ,善用社区的闲置空间。这些座落在街头巷尾的空置商铺摇身一变成为实实在在的公共空间,让社区上来自不同年龄、背景、阶层、种族的居民使用。街坊义剪丶换物会、电影分享会、社区保姆、亲子共读、旧衣修改,或简简单单的在此处聚脚、闲聊、玩游戏,为旧区重新带来人气及活力,让新旧街坊建立邻舍关系。此外,团体鼓励居民积极参与, 一同设计理想的邻舍空间,并美化现有社区的公共空间,如小径、花园、楼梯、公共设施外墙等,结合地区特有的历史文化。以硬件为切入点,营造老少咸宜的公共空间,推动旧区的邻舍关系。

参考香港统计署的资料,2021年全港有超过十万个俗称「㓥房」的分间楼宇单位,较2016年增加接近17%。而㓥房的人均居住面积约为6平方米(约60呎),远低于香港市民的人均居住面积中位数 16平方米(172 平方呎)。狭小的居住空间,没有窗户,没有独立厨房,甚或「厨厕合一」,受蚊及鼠患困扰,居住环境恶劣,影响居民的生活质素和身心健康。㓥房住客流动性高,间格不隔音,不但没有公共空间与邻居连结、聚脚交流,平日更会因噪音及居住问题产生很多磨擦。

为协助㓥房居民提升生活质素,政府、社福机构、商界、慈善基金合作,在㓥房林立的地区,包括荃湾、观塘、中西区、土瓜湾、深水埗等,推行社区客厅。社区客厅成为一个额外的生活空间,让㓥房居民可以共用厨房备餐、安坐饭厅享用食物,小孩子有适当的地方做功课温习,下班后在舒适的共用空间里休息、闲话家常。邻舍由原本居住的㓥房单位伸延至社区客厅,居民与同路人 一起互相支持,建立相知相惜的邻舍关系。

政务司司长兼扶贫委员会主席陈国基(站立,前排左二)

和孙玉菡(站立,前排左三)参观共享客厅,

观看学生玩游戏。(图片:政府新闻公报)

2018年新屋邨社区支援计划常规化

对不少基层家庭而言,能获派公屋,如同抽中大奖,一方面改善一家大小的居住环境,另一方面可减轻租金支出,纾缓经济压力。迁入新居亦代表一家人要离开原本熟悉的地区、邻舍关系及支援网络,需要重新适应新环境,或会感徬徨无助。入住新屋邨的居民多属基层家庭,缺乏资源及支援网络。如果社会愿意帮他们一把,基层家庭将可更快融入社区,安居乐业。

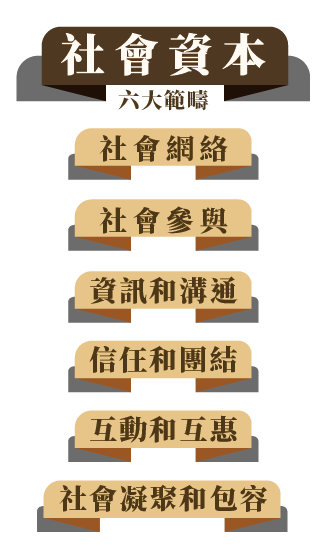

特首在2018年施政报告提出,将新屋邨的社区支援计划常规化。透过社区投资共享基金拨款,在新公共屋邨入伙时,资助社福机构推行新屋邨的社区支援计划,帮助新屋邨居民建立互助网络,让他们尽快融入社区。新屋邨的社区支援计划以建立邻里互助的社区支援网络,即「社会资本」,以帮助居民尽快适应新社区。「社会资本的核心元素是凝聚个人及跨界别力量,建构互助互信的社群网络,从而团结社会各界人士,建立互信及充满人情味的社会。」

新屋邨社工队在新屋邨入伙前至入伙首三年的时间内,协助居民获得适切的社区资讯,例如以导赏团形式认识新社区、举办居民聚会及其他鼓励居民之间互动交流的活动、转介有需要的居民去当区的社会服务等等,加强居民对新环境的适应能力;发掘有潜质的居民成为楼长,参与义务工作,以互助形式探访有需要的居民,构建居民之间的支援网络;鼓励居民积极参与,因应街坊的需要,举办节庆活动、设立邨内聚脚点、建立自务小组等,提升居民对社区的归属感;亦会在社区内建立跨界别协作平台,持续支援居民的需要。

参考本处安达臣道 公共房屋项目之经验

香港基督教服务处总结安达臣道公共房屋项目的新公共屋邨支援服务的成效,项目研究显示,支援计划有效提升街坊对新社区的安全感及认识,亦令儿童的学习事宜得到更多关注及支援。此外,上述以强化社区资本的支援工作,对街坊建立社区归属感及参与营造社区愿意度,均有着正面的影响。新屋邨居民由最初期的受助者,经历角色转变,以自身的长处去帮助其他邻居,助人自助,在互相帮助中建立信任,散播人情味,营造共融和谐的邻里关系。

新时代邻舍关系着重互动性

随着科技发展,社会转变,要重回粤语残片年代「人人为我,我为人人」板间房的邻舍关系,实在有点不设实际。邻舍关系,重点在于人与人之间的互动。虽然数码化年代,人的生活变得便利,弹指之间便可以解决到生活上的问题。不过,人类始终是群居的动物。在同一邻里中生活,左邻右里应多走一步,互相帮助,共同构建一个可宜居邻里。

参考

- Allen, N. (2018). Concepts of Neighbourhood: A Review of the Literature. Working Paper 18-02. Auckland, New Zealand: National Science Challenge 11: Building Better Homes, Towns and Cities.

- Chen, W., & Miao, J. (2023). Does the Internet Moderate the Neighborhood Effect? Internet Use, Neighborhoods, and Mental Health among Older Adults in Shanghai. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20, 2267. https://doi.org/10.3390/ijerph20032267

- Flint, J. (2009). Neighborhoods and Community. In R. Kitchin & N. Thrift (Eds.), International Encyclopedia of Human Geography (pp.354-359). Elsevier. DOI:10.1016/B978-008044910-4.01065-8.

- 社区投资共享基金 (2015)。社会资本:企业实践社会责任新角度。https://www.ciif.gov.hk/download/tc/resources-centre/publications/pamphlet/5.pdf

- 香港基督教服务处 (2018年3月23日)。「新公屋街头支援计划」成效研究:理念、实践及 反思。香港社会服务联会第七届优质社会服务实践与研究会议。https://ebp.hkcss.org.hk/ppt/conference/2018_1/Session1/PeggyLEUNG.pdf

- 中华人民共和国特别行政区 (2018)。行政长官2018年施政报告。https://www.policyaddress.gov.hk/2018/chi/policy.html

- 政府统计处(2022)。二零二一年人口普查- 主要结果。https://www.census2021.gov.hk/doc/pub/21c-main-results.pdf

- 政府统计处(2023)。二零二一年人口普查 – 主题性报告:居于分间楼宇单位人士。https://www.censtatd.gov.hk/en/data/stat_report/product/B1120113/att/B11201132021XXXXB0100.pdf

- 社区投资共享基金 (2023)。新公共租住房屋社区支援计划申请指引。https://www.ciif.gov.hk/download/tc/grantee-platform/report-forms-download/Application_Guideline_for_New_PRH_Estates_Support.pdf

- 大纪元(2023年11月2日)。港邻舍辅导会调查 多数受访者不太熟悉邻里。https://www.epochtimes.com/b5/23/11/16/n14118128.htm

- 一口舍群(2024)。壹屋计划。于2025年3月3日取自https://onebite.social/projecthouse

- 巿区更新基金(2024)。巿区更新工作 资助项目。于2025年3月3日取自https://urfund.org.hk/projects/