深度分析 新時代下重看鄰舍關係

由包租婆話事的一屋十多伙,到五六十年代的七層樓高徙置區,七十年代「十年建屋計劃」,直到現今設備齊全的公共屋邨,基層市民的生活環境大大改善。亦有不少基層市民透過向上流機會,遷入居屋及私人屋苑,進一步改善家人的生活環境。普遍印象認為昔日社會較有「人情味」,鄰居之間關係較融洽,家家戶戶不關大門,街坊隔着鐵閘閒話家常,小孩子到處串門玩耍,街坊會幫忙看顧小孩長者,甚至在公共空間打麻雀等等。不過,隨着城市發展,經濟繁榮,過去的人情味彷彿一點一滴在高樓大廈中消失。現今社會,我們安於建立自己家庭及私人空間,是否還需要鄰合關係?

調查:七成人認為鄰里關係重要

當你搬入新居時,你會否主動向左鄰右里介紹自己?遇上鄰居,你有沒有主動打招呼?你認識左鄰右里嗎?一項由非牟利機構在2023年進行的香港鄰里關係調查」發現,以5分為滿分,受訪市民在「與鄰居的熟悉程度方面」整體平均分只有2.7分,反映大多數受訪者與鄰里不太熟悉。不過,超過七成受訪市民認為鄰里關係對現今社會而言是重要。可見,雖然市民重視鄰里關係,但卻未能實現理想中的鄰舍關係。

小家庭、獨居戶遞增鄰舍關係更重要

香港的家庭結構在過去數十年來有顯著變化,當中最明顯的是核心家庭及小家庭的增加。2021年,本港住戶最多為二人家庭(29%),其次為三人家庭 (24%)及一人家庭(20%)。反觀60至8年代初,六人家庭佔23-35%。家庭住戶的每戶平均人數由1971年的4.5人下降至2021年的2.7人。這些數字反映獨居更趨普遍、已婚配偶選擇在婚後自組家庭,及夫婦傾向養育更少子女或選擇不生育。 值得關注的是,獨居長者由2011年約11.9萬人上升至2021年的18.8萬人,大幅上升58%。

「鄰舍」與「社區」是兩個經常互換使用的詞彙。「鄰舍」(neighbourhood)源於鄰居(neighbour),指地理上居於鄰近地點的人所形成的群體。「社區」則泛指居住在某一地區的群體,或因共同性質、社群、興趣、宗教、國籍而被視為一個群體,例如初創社區、中產社區。「鄰舍」強調同一地點居住的元素。所謂「遠親不如近鄰」,既然現代香港社會的小家庭、獨居戶,甚至獨居長者的數目都比昔日多,鄰舍關係應更為重要。

數碼時代鄰里網絡的變化

要評估一個地區是否宜居,除了足夠的居住和生活空間、優美的環境、便利的設施、治安良好等因素外,鄰舍關係亦是重要的考慮因素。不少研究指出,在數碼化時代,鄰舍關係的重要性已經發生變化。網絡的便利令現代生活變得更獨立。人們可以輕鬆地將社交網路和日常生活的活動擴展到網上世界,遠遠超出現實生活的鄰里範圍。只要有網絡在手,便可以解決及滿足生活所需,由社交溝通、學習、娛樂、交友、購物,甚至用AI解答疑難。我們可以直接在網上平台購物,無需再向鄰居借豉油,亦可以24小時在網上覓得麻雀腳。

話雖如此,在電視和網上社交平台上,卻經常看到鄰居之間投訴噪音、亂丟垃圾、樓上滲水、曱甴鼠患垃圾屋、冷氣機滴水、滋擾鄰居等等的行為,令市民生活感到十分困擾。可見,與鄰居保持良好的鄰舍關係的確重要。而且,良好的鄰舍關係能讓居民對居住的社區有更好的歸屬感及安全感。鄰居之間互相幫助,亦有助支援鄰里之中的兒童、獨居長者及單身人士。

「重建」鄰舍關係重塑可持續發展的社區

在城市規劃的角度,鄰舍可以單純被視為人們居住在同一地埋位置上的地區或空間。當一群人長時間在同一地區生活,經歷過一段日子,透過持續接觸與互動,才會建立真正的「鄰舍關係」。隨着社會變遷、人口流動,每一個地區都經歷自身的命運,有的面對硬件老化,需要清拆重建;有的成為新發展區,來自五湖四海的居民離開原有的鄰里,遷入新區。即使舊區被活化重建,硬件更新了,但昔日的聚腳點消失不見,「鄰舍關係」是否可同步更新?例如觀塘裕民坊重建項目,當中協和街、物華街、康寧道及裕民坊附近的觀塘巴士、小巴總站、公園、平價地攤、食肆小舖丶流動小販等被拆卸重建,換上大型屋苑、現代化商場地標。原有生活模式轉變,居民慨歎失去昔日的鄰舍關係。近年,坊間不少團體嘗試運用不同手法,分別在舊區及新發展地區推動鄰舍關係,重塑可持續發展的社區。

香港經過數十年的發展,半個世紀前的活躍地區,例如土瓜灣、深水埗、九龍城、西營盤等地區逐漸老化,變成大家口中的舊區。這些舊區居住環境變差,社區民生設施亦追不上居民的需要,例如缺乏綠化、休憩和康樂設施。不少舊區更出現各種衞生、管理及治安問題,影響居民的生活質素。此外,核心家庭、年青居民遷往他區,剩下長者及基層市民在舊區生活。不少商店亦因經營困難而結業,區內吉鋪處處,少了居民平日熟悉的聚腳點。日復一日,舊區被人口老化、社區設備不足的問題所困擾,變得了無生氣。

利用舊區閒置空間 營造社區

雖然香港生活空間擠逼,但同時舊區內的閒置空間卻比比皆是。有團隊嘗試連結區內的空置商舖、地區團體及居民 ,善用社區的閒置空間。這些座落在街頭巷尾的空置商鋪搖身一變成為實實在在的公共空間,讓社區上來自不同年齡、背景、階層、種族的居民使用。街坊義剪丶換物會、電影分享會、社區保姆、親子共讀、舊衣修改,或簡簡單單的在此處聚腳、閒聊、玩遊戲,為舊區重新帶來人氣及活力,讓新舊街坊建立鄰舍關係。此外,團體鼓勵居民積極參與, 一同設計理想的鄰舍空間,並美化現有社區的公共空間,如小徑、花園、樓梯、公共設施外牆等,結合地區特有的歷史文化。以硬件為切入點,營造老少咸宜的公共空間,推動舊區的鄰舍關係。

參考香港統計署的資料,2021年全港有超過十萬個俗稱「劏房」的分間樓宇單位,較2016年增加接近17%。而劏房的人均居住面積約為6平方米(約60呎),遠低於香港市民的人均居住面積中位數 16平方米(172 平方呎)。狹小的居住空間,沒有窗戶,沒有獨立廚房,甚或「廚廁合一」,受蚊及鼠患困擾,居住環境惡劣,影響居民的生活質素和身心健康。劏房住客流動性高,間格不隔音,不但沒有公共空間與鄰居連結、聚腳交流,平日更會因噪音及居住問題產生很多磨擦。

為協助劏房居民提升生活質素,政府、社福機構、商界、慈善基金合作,在劏房林立的地區,包括荃灣、觀塘、中西區、土瓜灣、深水埗等,推行社區客廳。社區客廳成為一個額外的生活空間,讓劏房居民可以共用廚房備餐、安坐飯廳享用食物,小孩子有適當的地方做功課溫習,下班後在舒適的共用空間裏休息、閒話家常。鄰舍由原本居住的劏房單位伸延至社區客廳,居民與同路人 一起互相支持,建立相知相惜的鄰舍關係。

政務司司長兼扶貧委員會主席陳國基(站立,前排左二)

和孫玉菡(站立,前排左三)參觀共享客廳,

觀看學生玩遊戲。(圖片:政府新聞公報)

2018年新屋邨社區支援計劃常規化

對不少基層家庭而言,能獲派公屋,如同抽中大獎,一方面改善一家大小的居住環境,另一方面可減輕租金支出,紓緩經濟壓力。遷入新居亦代表一家人要離開原本熟悉的地區、鄰舍關係及支援網絡,需要重新適應新環境,或會感徬徨無助。入住新屋邨的居民多屬基層家庭,缺乏資源及支援網絡。如果社會願意幫他們一把,基層家庭將可更快融入社區,安居樂業。

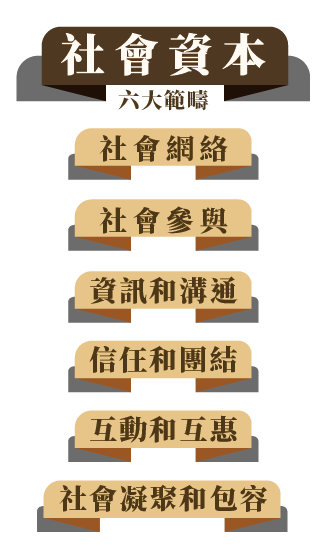

特首在2018年施政報告提出,將新屋邨的社區支援計劃常規化。透過社區投資共享基金撥款,在新公共屋邨入伙時,資助社福機構推行新屋邨的社區支援計劃,幫助新屋邨居民建立互助網絡,讓他們盡快融入社區。新屋邨的社區支援計劃以建立鄰里互助的社區支援網絡,即「社會資本」,以幫助居民盡快適應新社區。「社會資本的核心元素是凝聚個人及跨界別力量,建構互助互信的社群網絡,從而團結社會各界人士,建立互信及充滿人情味的社會。」

新屋邨社工隊在新屋邨入伙前至入伙首三年的時間內,協助居民獲得適切的社區資訊,例如以導賞團形式認識新社區、舉辦居民聚會及其他鼓勵居民之間互動交流的活動、轉介有需要的居民去當區的社會服務等等,加強居民對新環境的適應能力;發掘有潛質的居民成為樓長,參與義務工作,以互助形式探訪有需要的居民,構建居民之間的支援網絡;鼓勵居民積極參與,因應街坊的需要,舉辦節慶活動、設立邨內聚腳點、建立自務小組等,提升居民對社區的歸屬感;亦會在社區內建立跨界別協作平台,持續支援居民的需要。

參考本處安達臣道 公共房屋項目之經驗

香港基督教服務處總結安達臣道公共房屋項目的新公共屋邨支援服務的成效,項目研究顯示,支援計劃有效提升街坊對新社區的安全感及認識,亦令兒童的學習事宜得到更多關注及支援。此外,上述以強化社區資本的支援工作,對街坊建立社區歸屬感及參與營造社區願意度,均有着正面的影響。新屋邨居民由最初期的受助者,經歷角色轉變,以自身的長處去幫助其他鄰居,助人自助,在互相幫助中建立信任,散播人情味,營造共融和諧的鄰里關係。

新時代鄰舍關係着重互動性

隨着科技發展,社會轉變,要重回粵語殘片年代「人人為我,我為人人」板間房的鄰舍關係,實在有點不設實際。鄰舍關係,重點在於人與人之間的互動。雖然數碼化年代,人的生活變得便利,彈指之間便可以解決到生活上的問題。不過,人類始終是群居的動物。在同一鄰里中生活,左鄰右里應多走一步,互相幫助,共同構建一個可宜居鄰里。

參考

- Allen, N. (2018). Concepts of Neighbourhood: A Review of the Literature. Working Paper 18-02. Auckland, New Zealand: National Science Challenge 11: Building Better Homes, Towns and Cities.

- Chen, W., & Miao, J. (2023). Does the Internet Moderate the Neighborhood Effect? Internet Use, Neighborhoods, and Mental Health among Older Adults in Shanghai. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20, 2267. https://doi.org/10.3390/ijerph20032267

- Flint, J. (2009). Neighborhoods and Community. In R. Kitchin & N. Thrift (Eds.), International Encyclopedia of Human Geography (pp.354-359). Elsevier. DOI:10.1016/B978-008044910-4.01065-8.

- 社區投資共享基金 (2015)。社會資本:企業實踐社會責任新角度。https://www.ciif.gov.hk/download/tc/resources-centre/publications/pamphlet/5.pdf

- 香港基督教服務處 (2018年3月23日)。「新公屋街頭支援計劃」成效研究:理念、實踐及 反思。香港社會服務聯會第七屆優質社會服務實踐與研究會議。https://ebp.hkcss.org.hk/ppt/conference/2018_1/Session1/PeggyLEUNG.pdf

- 中華人民共和國特別行政區 (2018)。行政長官2018年施政報告。https://www.policyaddress.gov.hk/2018/chi/policy.html

- 政府統計處(2022)。二零二一年人口普查- 主要結果。https://www.census2021.gov.hk/doc/pub/21c-main-results.pdf

- 政府統計處(2023)。二零二一年人口普查 – 主題性報告:居於分間樓宇單位人士。https://www.censtatd.gov.hk/en/data/stat_report/product/B1120113/att/B11201132021XXXXB0100.pdf

- 社區投資共享基金 (2023)。新公共租住房屋社區支援計劃申請指引。https://www.ciif.gov.hk/download/tc/grantee-platform/report-forms-download/Application_Guideline_for_New_PRH_Estates_Support.pdf

- 大紀元(2023年11月2日)。港鄰舍輔導會調查 多數受訪者不太熟悉鄰里。https://www.epochtimes.com/b5/23/11/16/n14118128.htm

- 一口舍群(2024)。壹屋計劃。於2025年3月3日取自https://onebite.social/projecthouse

- 巿區更新基金(2024)。巿區更新工作 資助項目。於2025年3月3日取自https://urfund.org.hk/projects/